こんにちは西内恵介です。2023年早々、僕が子供のころから親しんでいたミュージシャンが立て続けにこの世を去りました。デヴィッド・クロスビー、ジェフ・ベック、NYパンクの雄テレヴィジョンのトム・ヴァーレイン、偉大なるバート・バカラック、ボビー・コールドウェルまでも。そして鮎川誠、高橋幸宏が去り、坂本龍一までも旅立ちました(細野さん大丈夫だろうか)

坂本龍一

YAMAHA MIDI PIANO / SYNTH / Vo. 坂本龍一

Vo. BERNARD FOWLER/KYSIA BOSTIC/LINN MABRY

Gt. RONNIE DRAYTON

Bs. 小原礼

Per. DAVID VAN TIEGHEM

Key. ROBBY KILGORE

Dr. BERNARD DAVIS

A面

1 G.T.

2 BALLET MECANIQUE

3 STEPPIN’ INTO ASIA

4 SLEEP ON MY BABY

B面

1 BEHIND THE MASK

2 FIELD WORK

3 ONGAKU

4 黄土高原

5 SELF PORTRAIT

C面

1 GYMNOPEDIES

2 ゴリラがバナナをくれる日

3 A TRIBUTE TO N.J.P.

4 DEAR LIZ

5 THATNESS AND THERENESS

6 MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE

D面

1 EX-JAZZ

2 PAROLIBRE~ETUDE

妻「坂本龍一ってさ?」

俺「うん?」

妻「自分が音楽やった映画に出演もするじゃん?」

俺「戦メリ(※1)とラストエンペラー(※2)な」

妻「あれって、出たい!って自分で言ったんじゃない?」

俺「.....はぁあ?」

妻「だって、お世辞にも演技はさぁ.....」

俺「(ウィキで調べる)いや、戦メリは大島渚監督のラブコールだって」

妻「ウソっ!!」

俺「ラストエンペラーも役者としてで、音楽の依頼は最初されていないんだって」

妻「大島渚はまだしも、ベルトルッチは戦メリ観てってこと?」

俺「そうだろうなぁ.....」

妻「帝国軍人役はこの人!って.....ビビっとくるかなぁ?」

俺「で、音楽頼んでいないんだぜベルトルッチ。それがビックリだわ」

妻「確かに。それって寿司屋入ってガリしか食べないみたいなもんだもね」

俺「そぅ....かなぁ?」

※1 映画「戦場のメリークリスマス」大島渚監督 坂本龍一他、デヴィッド・ボウイ、ビートたけしというキャスティングが話題を呼んだ。坂本は音楽を条件に出演した。

※2 映画「ラストエンペラー」ベルナルド・ベルトリッチ監督 ジョン・ローン主演。坂本は本作の音楽でアカデミー作曲賞を受賞(これまで日本人唯一)甘粕陸軍大尉役として出演。

ジョン・レノンは12歳のころに自分が(音楽家として)天才だと自覚したそうです。周りの大人や教師がなんでアートスクール進学を勧めず、若い内に手に職を付けてのような話ししかしないのか、心底不思議だったそうです。

坂本龍一は14歳のころ自分はドビュッシーの生まれ変わりだと真剣に思っていたそうです。サインまで練習していたというのだから相当なもんです。

ドビュッシーの良さとか凄さって子供にわかるのか?

いやいや子供の感性を舐めちゃいけません。僕も、冨田勲氏のシンセサイザーのレコード買ったの小5だし。それきっかけで、ドビュッシー、ホルスト、プロコフィエフ、ストラヴィンスキー聴いてましたよ。

それプラス、イエス、EL&P、ピンクフロイド大好きだったので、MOOGシンセサイザーに興味津々。その究極が冨田勲氏の一連の作品でした。

その冨田氏のシンセサイザーオペレーションのアシスタントだった松武秀樹氏がサウンドプロダクションに全面参加して、日本ロック・ポップス界の重鎮2名、細野晴臣と高橋幸宏に新進気鋭のキーボード・シンセ奏者、坂本龍一で結成されたのがYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)です。

大成功を収めたこの「テクノ」ユニットが、若手じゃなくベテランミュージシャン主導で発生したというのが物語っているのですが、ヨーロッパのテクノバンドが、どこかパンクに通じる現状打破の精神性を持ち合わせていたのに対し、YMOは間違いなく革新的なことをやっているのに「出音は保守」という見事な計算と統制によるプロダクションでした(ほめてるよ)

YMOの1stアルバム発売は1978年11月で、そのわずか1ヶ月前に坂本龍一はデビューアルバム『千のナイフ』をリリースしています。

その初回プレスはわずか500枚!(単位抜けてないよ)で、実際売れたのは200枚ちょっと!

山下達郎などとのレコーディングで、音楽業界では名を馳せていたとはいえ、一般的には知名度ほぼゼロ。坂本自身もこのあたりの活動はアルバイト感覚で、本業にするとは思っていなかったと発言しています。

そして、YMOです。実はデビュー直後は話題になりませんでした。後に「逆輸入」と言われますが、ヨーロッパで人気に火が付き、アメリカ、日本でも大成功を収めます。200枚しか売れなかった『千のナイフ』も「あのYMOの」という冠がついた途端、数十万枚の売上!

特に2ndアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイバー』は、全世界で大ヒット。『テクノ・ポリス』『ライディーン』など、ラジオで耳にしない日は無いという人気ぶりでした。

坂本作の収録曲『ビハインド・ザ・マスク』には、マイケル・ジャクソンから新詞を載せてカバーしたいとオファーがあり、実際レコーディングされました。そしてアルバム『スリラー』に収録の予定が、印税を5:5にしろというマイケル側の要求をYMOが蹴り(通常は当然オリジナル作曲者が多く取る)結果お蔵入りになったのは有名な話しです。

史上最も売れた(7,000万枚)アルバム『スリラー』です。マイケルの条件を呑んでいたら「3億(の印税)はもらえた。失敗したなぁー」と坂本は笑って語っていました。

それでも『ビハインド・ザ・マスク』は、エリック・クラプトンなど著名なアーティストがカバーを次々発表し、ポップ分野での坂本の代表曲となりました。

YMOの活動と並行して、ソロとしても多岐にわたる活動を始めた坂本は、アレンジャーとして、人気コーラスグループ、サーカスの『アメリカン・フィーリング』でレコード大賞編曲賞を受賞したり、忌野清志郎と『いけないルージュマジック』でオリコン1位を取ったり、NHK-FMでDJを始めたり、一気に大衆認知度を上げて行きます。

そしてYMO「散開」の1983年、『戦場のメリークリスマス』がワールドワイドで大ヒット。「世界のサカモト」と言われ始めたのはこの頃です。

1984年、MIDIレコードの設立に関わり、自身のレーベル「SCHOOL」からソロ5枚目のアルバム『音楽図鑑』6枚目『エスペラント』と、エスニック「風味」のわかりやすいポップアルバムをリリース。

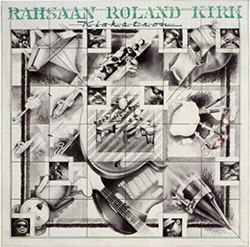

本作『メディア・バーン・ライブ』は、1986年の「ロック寄り」と言える7枚目『未来派野郎』リリース時に行われた、初の国内ソロツアーの模様を収録した初ライブアルバムです。

このライブは脱コンピューターを掲げ、アルバムではプログラミングで演奏されていたフレーズやリズムシーケンスも全て手弾きという、サポートキーボード奏者のROBBY KILGOREとパーカッションDAVID VAN TIEGHEMには地獄のような試練!

サンプリング音再現のために巨大なシステムのフェアライトCMIをツアーに持ち込むという暴挙!それならシーケンスもまかせろよと思うけど凡人は。

坂本教授のメイン機材は、当時最先端のヤマハMIDIピアノと同じくヤマハDX7!

少し解説。MIDI(ミディ)は、メーカーを超えてデジタル楽器同士を接続可能な新規格。これを搭載したグランドピアノをヤマハが発表しました。これで繋げばピアノの鍵盤を弾いて、同じ音階のシンセを鳴らしたりが可能。

DX7は、80年代にまさに一世を風靡したデジタルシンセサイザー。「この音だよ」と聞かせると誰もが「あー聴いたことある!」と言う、あらゆるポップソングに使われまくった名機。

ツアーメンバーの半数以上が黒人という布陣を見ても、いかに「肉感的」な音を志していたかおわかりかと思います。教授歴代一番の体育会系ライブ。メインヴォーカルのBERNARD FOWLERは、ローリングストーンズお抱えのコーラスメンバーだしね。

当時の映像Youtubeに上がってますのでぜひ。ステージ駆け回るツンツン頭の教授が見られますよ。

ちなみに、この2枚組アナログ盤は、ラストD面だけ45回転になっており、当時で言う12インチシングルの仕様でした。

この翌年には映画『ラストエンペラー』のサウンドトラックで、米アカデミー作曲賞を受賞。いよいよ「世界のサカモト」は揺るぎないものとなり、1992年には、バルセロナオリンピック開会式の音楽を担当し指揮を振ります。

もうふんぞり返ってていいと思いますが、この後もダウンタウンとアホアホマンとかやってるんだから、根がサブカルというか、王道とは一定の距離を保つ人です。

主にインストゥルメンタルのジャンルで、ヒーリングミュージックやムード音楽にならず、ピアノ一本でもオーケストラでもデジタルでも、自分を表現し得て、かつ、商業的にも成功を得てるというのは、世界で、坂本龍一ただ1人だったと思います。

マイク・オールドフィールドにせよ、クラウス・シュルツにせよ、インストジャンルで成功したミュージシャンはおりますが、坂本龍一のように大衆性と芸術性を行き来しながら、どちらからも圧倒的な評価を得た音楽家はいません。

坂本が2008年に発表したピアノの小品に「koko」という曲があります。郵便局のCMで使われていた印象深い一曲ですが、このタイトル「ここ」(=HERE)だと思っていました。ところが、本当は「心」(=kokoro)と名付けたかったが恥ずかしかった、と、本人がコメントしていたそうです。

こじらせ具合、彼らしいですよね。心からご冥福をお祈り申し上げます。

ケイズ管理(株)西内恵介